Introduction à l’histoire des maladies infectieuses

Article écrit par notre honorable collègue Dr Raymond Schaus, parut dans « nos cahiers » Lëtzebuerger Zäitschrëft fir Kultur numéro 2/2013, pages 47-55

The past is never dead. It isn’t even past.

William Faulkner

Au cours de l’Histoire, des êtres invisibles à l’œil nu ne se sont pas privés d’intervenir pour perturber le fonctionnement du monde perceptible. Les affrontements entre les humains et les microorganismes pathogènes ont pesé lourdement sur la vie des individus, la destinée des peuples et l’avancement de la civilisation. Une tragédie qui s’est déroulée en trois actes, auxquels correspondent, dans le temps, trois périodes.

Premier acte

La première période est de loin la plus longue. Elle commence le jour où nos ancêtres Adam et Ève sont expulsés du Paradis, elle s’affirme avec force depuis la domestication d’animaux porteurs de germes capables de s’adapter à l’espèce humaine, et se termine aux alentours de la seconde guerre mondiale. La maladie infectieuse, surtout sous sa forme épidémique, est souvent taxée d’expression du courroux céleste devant l’impertinence de l’Homme ; les religions se servent volontiers de ce thème comme d’une huile pour lubrifier leur message. Le rôle causal d’agents infiniment petits n’est découvert que très tard, à la fin du XIX e siècle.

Les poussées épidémiques de peste bubonique au Moyen Âge, assez bien documentées, n’ont pas entièrement disparu de la mémoire collective. La « mort noire » venue d’Asie provoque en Europe des millions de décès. Selon Froissart, un tiers de la population succombe à la contagion lors de l’épidémie meurtrière qui fait rage de 1348 à 1350. L’évolution de la maladie est foudroyante. « Ceux qui hier enterraient, aujourd’hui sont enterrés », relate un contemporain. Des villes importantes sont presque dépeuplées. Le retard social et culturel en est un corollaire.

L’année 1636 est terrible pour nos régions, qui ne sont évidemment pas épargnées. La peste les plonge dans des abîmes de désolation indescriptible, « …occasionnant la perte de la moitié des habitants – écrit le Dr Jean Harpes, un de nos historiens – ; les cimetières ne suffisaient plus pour enterrer les morts…on creusa de grandes fosses pour y jeter, sans cérémonie, la multitude de pestiférés qui mourait jour et nuit…Le dépeuplement du duché de Luxembourg avait été extraordinaire… 380 villages et censes [fermes, métairies] étaient abandonnés et entièrement déserts».

Dans la foulée des voyages de Christophe Colomb – le premier a lieu en 1492 – et véhiculés par les intestins, les poumons et la peau des conquistadors, les microorganismes européens frappent de plein fouet les populations amérindiennes, qui fondent comme neige au soleil. Elles sont décimées, plus que par les massacres qu’orchestrent les chrétiens, par les maladies contagieuses avec lesquelles elles n’avaient jamais été en contact et auxquelles leur système immunitaire ne sait opposer qu’une faible résistance. L’hécatombe est effroyable, il est question de millions de victimes indigènes ainsi décédées « de mort naturelle ». Entre 1492 et 1535, la population de l’île d’Hispaniola, aujourd’hui Haïti et République Dominicaine, passe de 8 millions à zéro. La conquista, une véritable guerre biologique, par conséquent, sans que longtemps personne le sache ! – les Espagnols responsables, mais, de ce point de vue-là, non coupables. Dans les régions tropicales d’Afrique et d’Asie, l’inverse se produit: les microorganismes et les parasites secondent les autochtones et infligent des pertes aux prédateurs blancs.

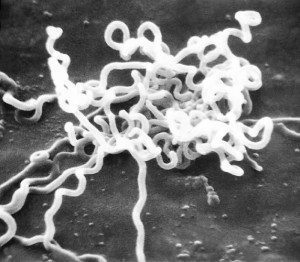

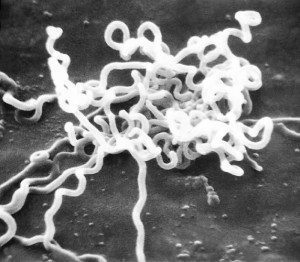

La syphilis ou vérole commence sa carrière triomphale à Naples, son agent le tréponème pâle ayant été importé du Nouveau Monde par les équipages des caravelles colombiennes. (Faisons abstraction d’autres théories, minoritaires). Échange de mauvais procédés ! Pendant la première moitié du XVI e siècle, une flambée pandémique d’une violence extrême s’acharne sur l’Europe. Après, la maladie prend une forme moins aiguë. La liste des « véroléz très précieux » (Rabelais) par ailleurs personnages illustres, ressemble au Who’s Who international.

La variole ou petite vérole est à l’origine de pandémies terribles qui bouleversent l’histoire du vieux continent. On en rapporte dans la Rome antique. Au Mexique, elle s’offre un triste record en réduisant la population aztèque de 20 millions à 1,6 millions en deux ans. Pendant des siècles, elle fait à peu près 2 millions de victimes par an. La liste des personnages célèbres atteints de variole se lit comme un Gotha : Ramsès V, le dixième souverain aztèque Cuitlahuac, Louis XV, Élisabeth Ire d’Angleterre, George Washington, Abraham Lincoln, Mirabeau, Danton, Mozart, Beethoven, Staline, etc..

Le choléra débarque sur notre continent en 1832. Pas davantage que d’autres maladies, le « mal indien » ne contourne le territoire luxembourgeois. Une épidémie, en 1865 et 1866, emporte 3.546 malades sur une population totale du grand-duché de 193.399 âmes. Le Dr Jean-Charles-Henri Gloner, cité par Joseph Goedert, écrit : « Dans les rues de Diekirch on ne rencontre que le prêtre, les frères et sœurs de charité et les fossoyeurs. Le soir et la nuit, pour combattre la corruption de l’air, des feux de branches de sapin au milieu des rues donnent un aspect lugubre à la ville ».

La grippe espagnole cause au lendemain de la première guerre mondiale 50 millions de morts – en fait, les estimations varient légèrement entre 30 millions et 50 millions.

L’impuissance battue en brèche

Au début du siècle précédent, mon grand-père, médecin de campagne à Capellen, est aux prises avec une épidémie de fièvre typhoïde. Comme tous les praticiens, il est très démuni en ces temps-là. Charles Bovary, le mari d’Emma, « n’ordonnait que des potions calmantes, de temps à autre de l’émétique, un bain de pieds ou des sangsues», si l’on en croit Gustave Flaubert. On soigne aussi avec des compresses et des enveloppements humides, la diète, le calomel – un dérivé mercuriel – réputé purge idéale, des clystères, des saignées (purgare, saignare, clysterium donare, préconisent les médecins de Molière). L’arsenal thérapeutique comprend d’autres mesures étranges, absurdes et même dangereuses, un véritable capharnaüm.

Les médicaments ne sont guère efficaces. Ceux qu’on prescrit sont souvent avant tout nocifs. Un médecin américain célèbre en son temps, Oliver Wendell Holmes, déclare vers 1890 devant la Massachusetts Medical Society : « Je suis convaincu que si l’on pouvait envoyer par le fond de l’océan l’ensemble des médicaments, ce serait tant mieux pour l’humanité et tant pis pour la santé des poissons ». La médecine nourrie de preuves factuelles (evidence-based medicine) se fait attendre, faute de références anatomiques et physiopathologiques suffisantes, et parce que l’esprit scientifique n’en est qu’à ses balbutiements.

Ne se bornant pas à rendre malade et à tuer, les maladies contagieuses sèment la peur, ce sable dans les rouages du développement, ce catalyseur de surnaturel. Elle influence le comportement collectif en même temps que celui des individus, affaiblit et dégrade, induit à des conduites aberrantes. (Notre société actuelle a peur, elle aussi : pas de la peste, mais du terrorisme et du nucléaire).

Vers la fin de cette première période, le traitement de la syphilis par le mercure, d’efficacité non démontrée, toxique et pénible car comportant des injections pendant plusieurs années (quelques minutes avec Vénus, cinq ans avec Mercure, disait-on), est remplacé par deux cures antisyphilitiques qui se détachent positivement du fatras de la pharmacopée : la cure arsénicale en 1908 avec le Salvarsan ou « 606 », premier composé chimiothérapique moderne, ensuite la cure aux sels de bismuth. Leur efficacité, relative, n’est pas une vue de l’esprit ; les effets secondaires sont graves. Elles font encore partie de ce qu’on m’a enseigné à la faculté. Comme aussi l’inoculation du paludisme aux malades atteints de neurosyphilis, provoquant des accès de fièvre qui portent le corps à des températures élevées que les tréponèmes ne supportent pas (les malades non plus, en cas de malchance) ; ce traitement a de réels succès à son actif, dont la moindre retombée n’est pas un prix Nobel de médecine pour son inventeur viennois, en 1927.

Mais les méthodes vraiment efficaces dans la lutte contre les maladies contagieuses sont alors du domaine de l’hygiène préventive et de la vaccination. L’épidémie de choléra de Londres s’essouffle dès qu’on a compris le rôle néfaste des puits d’eau potable dans sa propagation. La fièvre puerpérale bat en retraite, d’abord à Vienne, parce que les médecins se lavent les mains. La vaccination contre la variole date de 1796, celle contre la rage, de 1885. D’autres vaccinations leur emboîtent le pas pour le plus grand bien de l’humanité, n’en déplaise à quelques contestataires ignares ou illuminés.

Deuxième acte

A la veille de la seconde guerre mondiale, la découverte des sulfamides (1936) annonce la deuxième période. Celle-ci est effectivement inaugurée dès la Libération par le triomphe fulgurant de la pénicilline, découverte en 1943, un des exploits les plus spectaculaires de la médecine. La nouvelle substance peut guérir la pneumonie, la méningite, l’endocardite infectieuse, la syphilis, celle-ci en quelques injections. D’autres antibiotiques voient le jour. La tuberculose paraît vaincue. Dans les sanatoriums, on met la clé sous le paillasson ; un monument au milieu du paysage littéraire, Der Zauberberg, de Thomas Mann, préserve leur souvenir. Cela n’empêche pas Mimi de continuer à rappeler aux amateurs d’opéra les affres d’antan, en vivant sa mort de phtisique à la fin de chaque représentation de « La Bohème » de Puccini.

La communauté scientifique sonne le glas du fléau microbien. C’est la période de l’orgueil, du triomphalisme présomptueux auxquels nul n’échappe. Elle durera quelques décennies, un moment très bref dans l’écoulement des millénaires.

Troisième acte

L’heure de vérité sonnera bientôt, forçant à déchanter. Imperceptiblement, sournoisement d’abord, la troisième période – celle que nous sommes en train de vivre – s’installe. L’abus inconscient des antibiotiques, dont médecins et malades se partagent la responsabilité, la mauvaise adhérence des patients aux recommandations médicales et l’usage en pratique vétérinaire entraînent peu à peu la résistance de beaucoup de souches microbiennes. Leur chef de file historique est le staphylocoque doré, dépassé maintenant à la tête du peloton par Escherichia Coli et Klebsiella Pneumoniae. Autre déception : les effets secondaires parfois redoutables des antibiotiques.

Les infections appelées « nosocomiales » qu’on contracte au cours des hospitalisations – 800.000 cas par an en France – , causent annuellement d’innombrables décès dans le monde, plus de 60.000 rien qu’aux U.S.A. ; l’ampleur du péril est ignoré de beaucoup ; il faut éviter dans la mesure du possible de séjourner à l’hôpital, endroit dangereux (bien qu’indispensable et merveilleusement performant dans bien des circonstances).

La tuberculose relève la tête, elle est dite « réémergente » ; d’importants contingents de bacilles de Koch deviennent résistants à plusieurs médicaments, ou même à tous. La maladie tue actuellement tous les ans 2 millions de personnes, surtout parmi les indigents et les dénutris. Les tuberculoses multirésistantes qui se moquent de toutes les combinaisons d’antibiotiques aujourd’hui disponibles, sont mortelles dans la moitié des cas. Dans l’avion, le voisin émacié secoué de quintes de toux, inquiète…

Les maladies sexuellement transmises – l’ancien terme de « maladies vénériennes », plus mythologique, est désuet – dont la syphilis, connaissent une recrudescence. La fréquence de la diphtérie, maladie presque tombée dans l’oubli, augmente surtout en Europe de l’est. La coqueluche s’étend au-delà de la pédiatrie. La rougeole reste redoutable, moins sous nos latitudes. Le paludisme également, qui fait chaque année sur 200 millions de cas 650.000 victimes, pour la plupart des enfants ; un vaccin, très difficile à mettre au point, préserverait des millions d’enfants africains de la mort… pourvu qu’ils ne meurent pas ensuite de faim. D’autres affections tropicales continuent à sévir. La généralisation des voyages intercontinentaux, les migrations de toutes sortes, les famines, la paupérisation, les conflits armés favorisent la dissémination des maladies.

Au début du XXe siècle, le virus du sida saute du chimpanzé à l’homme. La pandémie se développe dans la deuxième moitié du siècle. Actuellement, 35 millions de personnes vivent avec cette maladie qui évolue au rythme de 2,5 millions de nouveaux cas par an. Contrairement à beaucoup de pays, le Luxembourg en constate ces derniers temps une fréquence croissante.

D’autres microbes et d’autres virus font leur apparition – on les dit « émergents » –, ou réapparaissent après un effacement plus ou moins long : la bactérie de la maladie des légionnaires, les virus de la grippe porcine et de la grippe aviaire, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS (2003), le virus Ebola qui tue 90% des personnes infectées, le virus du chikungunya, celui du Nile occidental dont le nom ne permet pas de deviner que le Texas est parmi les zones les plus touchées et qui infecte 2 millions de personnes aux U.S.A. en 2011. À la fin de l’été de 2012, 30.000 visiteurs du Yosemite National Park en Californie sont avertis qu’ils ont peut-être été contaminés par le virus appelé, si l’on ose dire, Sin Nombre (sans nom), un hantavirus méchant. On s’intéresse aussi ces derniers temps à l’hépatite E. La liste n’est pas limitative.

La rage a presque disparu en Europe de l’Ouest ; une fois déclarée, elle reste incurable et rapidement fatale ; seule exception, la guérison d’une jeune femme en 2004 dans le Wisconsin. En Asie, en Afrique et en Amérique du sud, elle reste à l’ordre du jour, les chiens enragés constituant le danger principal. La menace est particulièrement sérieuse en Inde, les corniauds qui y errent dans les rues sont légion, féroces et férocement protégés. Les morsures de chauves-souris peuvent entraîner la maladie ; à l’intérieur de grottes abondamment peuplées de ces mammifères volants, leurs déjections se répandent dans le milieu ambiant sous forme d’aérosols capables de transmettre l’infection, même sans qu’un contact direct ait lieu. Je me rappelle avoir visité une telle grotte immense au Rajasthan. La rage coûte encore chaque année la vie à environ 50.000 personnes, dont beaucoup d’enfants.

On manque de traitements spécifiques contre la plupart des virus. C’est vrai pour la dengue – 50 millions à 100 millions de cas annuels – qui guette le bourlingueur surtout dans les pays tropicaux, mais même en Europe méridionale, au Portugal par exemple, on n’est plus à l’abri de cette maladie.

La corticothérapie, les médicaments immunosuppresseurs en cancérologie et ailleurs, les agents biologiques récents facilitent la surinfection et la prolifération de la flore infectieuse, représentée souvent par des champignons microscopiques.

Le progrès à l’oeuvre

Il ne faudrait cependant pas s’y méprendre : en dépit des revers, nous sommes infiniment mieux lotis que nos prédécesseurs de la première période.

Au cours de la deuxième moitié des années quarante, mes débuts dans l’apprentissage de la médecine sont dominés par deux maladies : la syphilis et la tuberculose, avec leur perverse insolence et l’ubiquité leur restant de la première période. Elles ont pour portes d’entrée respectivement la sphère génitale et les poumons. Elles envahissent tout l’organisme, s’attaquent à tous les organes. Rares sont alors les familles qui ne comptent pas dans leur sein un cas de tuberculose pulmonaire (Auszierung, Schwindsucht). Si ces deux maladies n’ont pas disparu, elles ont au moins perdu leur obscène et terrifiante prééminence. La lèpre, désormais guérissable, n’a plus pour l’humanité ce caractère d’oppressant et mythique cauchemar.

Le cheminement du progrès scientifique est émaillé d’accélérations et de ralentissements. De nouveaux antibiotiques entrent en scène, moins qu’il n’en faudrait, car l’industrie pharmaceutique soupèse prudemment le pour et le contre de ses investissements ; qui plus est, en matière de thérapeutique comme ailleurs, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir ; on a parlé à juste titre du « miracle » de la pénicilline, mais le propre des miracles est de ne pas se laisser commander. La variole est déclarée éradiquée depuis 1977. Le spirochète de la syphilis reste sensible à la pénicilline, ce qui peut étonner. Les jours de la poliomyélite sont comptés, bien qu’au Pakistan et au Nigéria les fanatiques assassinent maintenant les vaccinateurs. La peste n’a pas disparu, on signale tous les ans plusieurs cas aux États-Unis ; elle est transmise par des rongeurs surtout aux travailleurs de la forêt, mais les conditions d’une extension épidémique ne sont plus données, et le bacille est sensible aux antibiotiques. Les médecins apprennent avec une stupéfaction non feinte que la plupart des ulcères de l’estomac sont causés par une bactérie dont les antibiotiques ont raison; les grands cliniciens d’antan ne s’en étaient jamais doutés.

La science réussit à faire efficacement face au sida dont le pronostic s’est considérablement amélioré ; mais on ne guérit pas encore le sida, un vaccin fait défaut – des chercheurs barcelonais viennent d’allumer une petite lueur d’espoir –, l’accès au traitement reste un problème mondial non résolu. La vaccination contre la grippe saisonnière, plutôt bien entrée dans les mœurs, se montre assez efficace contre cette maladie aux conséquences parfois redoutables chez des patients fragiles, et qui malgré tout creuse encore annuellement la tombe de 500.000 victimes.

Les antibiotiques continuent à sauver beaucoup de vies humaines.

L’histoire de la médecine retiendra que le rôle causal des virus en oncologie commence à être élucidé (cancer du col de l’utérus, certaines leucémies). Là s’ouvre un nouveau chapitre où deux entités majeures de la pathologie se rejoignent.

Les techniques microbiologiques pour la détection et la caractérisation des agents pathogènes s’affinent, identifiant leurs structures génomique et moléculaire.

Les procédés de réanimation soutenant les fonctions vitales, tels que la respiration assistée, le traitement du choc, la dialyse rénale, permettent à beaucoup de malades de tenir le coup et de guérir, même si dans un premier temps leur infection répond insuffisamment à la thérapeutique.

Une précision avant de conclure, car je voudrais éviter d’être accusé de racisme antibactérien. Le souci d’objectivité oblige à mentionner que le corps humain héberge des myriades de bactéries bénéfiques, notamment dans le tube digestif; c’est tellement vrai qu’une nouvelle méthode en profite, injectant une suspension de fèces de sujets sains dans le colon de malades atteints de certaines infections intestinales sévères et tenaces, avec des résultats étonnants ; les donneurs se recrutent facilement (transplantation fécale).

Et le futur ?

Sommes-nous menacés d’ une quatrième période, au scénario apocalyptique? Une extension incontrôlable de la résistance des microorganismes signifierait le retour à un sombre passé. Il pourrait y avoir pire : une éventuelle apparition subite d’un germe nouveau, bactérie ou virus, particulièrement virulent et contagieux, résistant à tous les médicaments. La probabilité n’en est pas nulle. Des hécatombes pourraient en être la conséquence. La capacité limitée des services de soins intensifs débordés engendrerait des conflits moraux insolubles. L’économie s’effondrerait et le tissu social s’en irait en lambeaux, comme au Moyen Âge quand la peste était ce Mal qui répandait la terreur.

Mais gardons-nous de vouloir prédire l’avenir! La saga des maladies infectieuses va se poursuivre, chapitre après chapitre, indissociable de la condition humaine.